jeudi 26 novembre 2020 | Conférence

Conférence organisée le 26 novembre 2020. Avec M. Leszczynski, peintre d’icônes.

Lorsqu’on entre dans une église orthodoxe, quelle est la première chose que l’on remarque ? La présence des icônes dans l’espace liturgique, et au cœur même de la liturgie. L’icône occupe une place particulière pendant la liturgie : on place des cierges devant les icônes, on les embrasse, on les dispose dans un endroit en hauteur dans la maison, souvent orienté vers l’Est, afin de les avoir toujours en vue. On se tourne ainsi vers le lever du Soleil, qui symbolise la parousie du Christ. Liturgie et icônes sont ainsi fortement liées dans la mesure où elles manifestent toutes deux un mystère.

• Contexte culturel

L’icône est l’image chrétienne spécifique, celle qui représente la foi chrétienne dans sa totalité. Elle nous ouvre vers un autre monde. Pour comprendre d’où elle vient, il faut cependant retourner à la période pré-chrétienne, précisément au IVème siècle avant Jésus-Christ, à l’époque des conquêtes d’Alexandre le Grand. Alexandre le Grand ouvre en effet la Grèce vers l’Orient. La culture hellénique offre alors une synthèse entre Orient et Occident, notamment sur le plan artistique. Le caractère vernaculaire de la langue grecque permet notamment une circulation rapide des idées et des représentations. Dans ce monde hellénique, l’image occupe une place tout à fait particulière. Lorsque le christianisme apparaît, il se développe ainsi dans un monde particulier où l’image a une place très importante. Par ailleurs, la religion juive, contrairement à ce que l’on peut croire, accordait alors une place importante aux images. Voici par exemple diverses représentations bibliques peintes sur les murs de la synagogue de Doura Europos (3ème siècle, Syrie).

• Les origines de l’image du Christ

Pour comprendre d’où vient l’icône, il faut également se demander quelle est la place du visage dans les traditions juive et chrétienne ? Si l’on se tourne vers l’Ancien testament, on voit bien sûr que Dieu a créé l’homme « à son image ». On trouve de nombreuses références, également, de la recherche du « visage de Dieu », de la « face de Dieu », notamment dans les psaumes. Cependant, même si des prophètes ont vu des apparitions théophaniques, le visage de Dieu reste un mystère. Dans l’Ancien testament, si un homme voit Dieu, il meurt. Dans le Nouveau testament, avec l’incarnation, tout change. Dieu se manifeste dans un homme tout à fait concret qui, par l’union de ses deux natures humaines et dـivine, a un visage. Dieu a un visage (à ce propos, « Pensées sur le visage de Jésus », petit ouvrage de Benoit XVI publié en France aux éditions « Parole et Silence »). Dans le Nouveau testament, Saint Paul parle sans cesse de l’image (eikôn) pour dire que le Christ est l’image du Dieu invisible. L’image est bien plus que la ressemblance, elle est liée à l’intégrité de la personne. La vision devient centrale dans la relation de l’homme à Dieu. Dans l’Evangile selon Saint Jean, dans ses épîtres et dans l’Apocalypse, l’évangéliste témoigne sans cesse de ce qu’il a « vu ». Avec le Nouveau Testament, naît ainsi une nouvelle théologie de l’image qui sera ensuite développée dans l’art chrétien.

Les premiers écrits chrétiens sur les images datent des Ier-IIème siècles. Quant aux premières images chrétiennes, on les trouve dans les catacombes. De nombreux symboles païens sont alors adoptés par les chrétiens. Ils ont souvent un caractère héraldique, ils doivent transmettre un passage de la Bible et son interprétation. Les sujets de prédilection sont la la mort et à la vie après la mort (voir représentations de Jonas par ex). Ce sont souvent des événements de l’Ancien testament annonçant des événements du Nouveau Testament (Jonas qui sort de la baleine après trois jours, traversée de la Mer rouge). Les représentations dans les catacombes ont ainsi un sens mystagogiques (elles introduisent au mystère) mais ce ne sont pas encore des icônes. Le christianisme introduit un nouveau rapport à l’invisible et à l’au-delà, qui transforme le rapport à l’image. Le chrétien croit en effet que le baptême nous fait entrer dans la personne du Christ et nous ouvre la voie vers son Royaume. Il y a cette ambiguïté entre le Royaume qui vient et qui est aussi déjà parmi nous. L’au-delà est déjà présent : c’est là le cœur de la théologie de l’icône.

Les origines de l’icône doivent donc plutôt être recherchées en Orient, en particulier en Egypte et en Syrie. Le sens de l’image chrétienne vient de l’Orient. Les portraits du Fayoum ont à cet égard une importance particulière. Il s’agit de portraits funéraires de l’Egypte romaine (Ier-IIIème siècle). Ce sont des visages, disposés sur des momies, les yeux grands ouverts . Dans la religion égyptienne, la mort et la vie après la mort occupent déjà une place très importante. La vie était la préparation de la vie après la mort. Pour les anciens égyptiens, l’identité de la personne occupait une place fondamentale, la personne avait vocation à persister après la mort. Trois éléments devaient ainsi rester intacts pour assurer l’existence de la personne après la mort : le nom (qui était répété), le corps (embaumement, momification), le visage qui devait aussi être restitué de manière à ce que l’âme puisse reconnaître le corps du défunt après la mort. A partir du Ier siècle, au lieu de poser des masques sur le visage du défunt, on peint ainsi des portraits à l’encaustique (cire chaude) que l’on place dans le tombeau à la place du visage. Ces portraits du Fayoum sont marqués par une forte influence de l’art gréco-romain : visages de face, qui nous regardent, yeux très grands. Les portraits du Fayoum se développement surtout au IIIème siècle. Dans le papyrus d’Honefer, on voit une scène de jugement : Osiris (lui-même ressuscité), juge des morts, soupèse les coeurs. C’est seulement en lui que l’on peut obtenir la vie après la mort. Dans une scène du Ier siècle, on voit un défunt : il est entouré par Anubis, qui le présente à Osiris (Linceul de Saqqarah, 1er siècle après Jésus-Christ). Le défunt et Osiris nous regardent ; Anubis est de profil. Lorsqu’un personnage d’une image nous regarde, on entre dans une relation particulière avec cette image. L’image permet également de rester en communion, en contact, avec celui qui nous a déjà quitté.

Ainsi, le christianisme n’invente presque rien, il donne un nouveau sens à des éléments qui existaient déjà. Les icônes s’inspirent avant tout de l’art funéraire oriental, de l’idée d’une vie après la mort

Les images des saints ressemblent au début à celle des défunts ordinaires. L’icônes copte de Saint Serge et Saint Bacchus, sans doute réalisée à Constantinople vers le IVème siècle et aujourd’hui présentée au musée copte du Caire, est clairement issue de l’art funéraire.

• Conversion de Constantin et l’Empire romain : influence sur le développement de l’icône.

Cette époque a en réalité été très difficile pour le Christianisme. En effet, l’Eglise s’opposait jusqu’alors au Royaume terrestre de l’Empire et était tourné vers le Royaume de Dieu. Il y avait une claire opposition entre les deux royaumes : le christianisme n’est pas de ce monde mais il est pour la vie du monde.

Avec la conversion de l’Empire romain et de Constantin, tout change : le christianisme est désormais du côté du pouvoir et c’est son identité même qui est en jeu. C’est aussi l’époque des grands Conciles, des débats sur la nature du Christ, de la Trinité, etc. Ces débats ont naturellement des conséquences sur le développement de l’art chrétien.

C’est aussi une période d’ouverture du christianisme – avec également un enjeu de maintien de l’identité chrétienne au moment où le christianisme passe du côté du pouvoir. Époque des grands débats théologiques sur la trinité, la nature du Christ, les hérésies, etc. Tous ces débats ont naturellement une influence sur l’art chrétien. A la même époque sont construites les premières églises, souvent orientées vers l’Est. Elles ont un caractère iconique. Elles nous rappellent que le sens de notre vie ne vient pas de ce monde. Le sens de notre vie est auprès du Christ. Les images représentées dans les premières Églises montrent la Jérusalem céleste au moment de la Parousie, ou encore le retour du Christ en gloire descendant du ciel. Ces images sont essentiellement de nature eschatologique.

Le sens du rassemblement dans les premières églises, et de la liturgie, est donné par ces images. C’est l’époque des grands débats christologiques sur la nature du Christ. Selon l’arianisme par exemple le Christ n’est pas consubstantiel au Père car il a été créé dans le temps. Dans une fresque de cette époque, les lettres Alpha et Omega sont représentées autour du visage du Christ : toute l’histoire du début à la fin passe par le Christ.

Il faut bien voir que les icônes sont alors liturgiques, elles sont faites pour être vues en communauté pendant la liturgie. C’est à ce moment qu’apparaissent également les icônes qui représentent des fêtes. L’apparition d’une nouvelle fête chrétienne donne toujours lieu à une nouvelle image. L’image n’illustre pas la parole mais la complète. C’est au VIème siècle que les icônes se développent fortement. Représentation, notamment des Saints. Développement de miracles proprement liés aux icônes : des icônes se mettent parfois à suinter du sang, etc.

• Crise de l’iconoclasme (730-843)

C’est la première fois que l’image chrétienne est contestée. Le caractère tardif de cette contestation est en soi étonnant. C’est aussi l’époque du développement d’une théologie de l’image. Jusqu’à présent une théorie de l’image chrétienne n’avait en effet pas été développée, en l’absence de toute contestation.

Mais, lorsque Léon III Isaurien, empereur, s’attaque alors aux icônes, considérant que les images chrétiennes constituent un héritage païen, une théologie de l’image doit se développer. Une distinction conceptuelle importante est alors développée entre adoration et vénération. Pour les théologiens de l’image, contester ou détruire les images, c’est alors remettre en cause les conséquences de l’incarnation, et notamment le Salut. Certaines églises sont alors vidées de leurs icônes, d’autres construites sans icônes.

Cette crise se termine seulement au milieu du IXème siècle (image d’une Eglise vidée de ses icônes). Réaffirmation de l’importance des icônes lors du Concile de Nicée II (787).

C’est sans doute à cette époque que l’on peut véritablement parler d’icône, en raison de l’armature théorique qui est alors développée autour de l’image chrétienne.

vendredi 13 novembre 2020 | Article

Par Foucauld. Novembre 2020.

Je ne suis pas biologiste et je n’ai rien a priori contre la notion d’adaptation lorsqu’elle vise à décrire les phénomènes naturels. Je me crispe, en revanche, quand je la vois érigée en nouvel impératif moral universel : « Adaptons-nous au confinement » ; « Adaptons-nous au masque » ; « Adaptons-nous aux gestes barrières »… Pourquoi assiste-t-on à cet usage de l’idée d’adaptation ? Quels dangers cela fait-il apparaître ?

Une hypothèse en guise de réponse à la première question : en parlant d’« adaptation » (plutôt que d’obéissance aux mesures ou d’acceptation des ordres, par exemple), on veut faire de la crise sanitaire et de sa gestion par les États un problème d’ordre naturel et non une question historique et politique. « La nature nous joue un vilain tour, nous n’avons pas le choix, il faut agir comme nous agissons », voulons-nous penser. Cette naturalisation de la crise peut engendrer la neutralisation du débat public. Cette dernière, certes loin d’être totale, a des effets vigoureux : beaucoup n’osent plus émettre certains doutes ou questionnements, intimidés par le fléau que la société affronte et les énormes moyens qu’elle mobilise.

Finalement, en parlant d’adaptation, on atténue un petit peu l’humiliation d’avoir à subir un mode de vie amputé. Autant affronter la fatalité donne une bonne image de soi-même, autant il est désagréable de se sentir comme un pion sur l’échiquier de l’Histoire… Il serait à mon avis exagéré de voir dans ce triomphe du vocabulaire de l’adaptation le signe d’un pouvoir manipulateur. Je crois plutôt que cela met en lumière le fait que nous sommes collectivement portés – et bien sûr à des degrés et avec des effets très variables sur les personnes – à naturaliser la crise que nous traversons. Dans ce processus, les discours et actions de l’État sont autant les déclencheurs que les relais de notre propre attitude. Cela ne signifie pas que, parmi les conséquences choquantes de la crise, il n’y ait la consolidation des positions de puissance, notamment économiques, et l’extension d’une logique sécuritaire déjà bien ancrée. Ce sont ces conséquences qui nourrissent les haines sociales aussi bien que les désirs sincères et légitimes de transformation sociale.

Abordons notre seconde question : quels dangers la diffusion de l’impératif d’adaptation nous fait-il encourir ? J’en décèle deux principaux. Le premier est que nous le prenions comme un prétexte à l’abandon pur et simple de la création de fraternité. Cette tendance est d’autant plus menaçante que la société moderne est déjà polarisée par l’économie et par la sphère du foyer, deux domaines de l’existence humaine que les Grecs de l’Antiquité jugeaient insuffisantes à procurer une « vie bonne », parce qu’exclues de la participation à la décision politique. Sur ce point, le mode de vie amputé que nous subissons actuellement est comme l’élargissement paroxystique d’une réalité déjà largement présente avant la crise.

L’autre risque est que l’exigence d’adaptation, couplée à l’usure psychologique découlant de la situation et au désespoir politique émanant de notre incapacité à réformer nos structures de vie collective, tuent toute velléité de révolte devant l’état des choses. L’adaptation pratique masque alors une acceptation éthique – celle de l’injustice, par exemple. La conscience se fait plus végétative, une espèce d’apathie l’enrobe, que l’on compense médiocrement par un besoin accru de « sensations » fortes et violentes (car l’apathie spirituelle peut bien se conjuguer avec la pulsion corporelle !). Ce risque ne doit pas pour autant nous conduire à rejeter toutes les lois sanitaires en vigueur. La critique de l’impératif de l’adaptation ne conduit pas forcément à la désobéissance.

À l’état d’incertitude sur la conduite à adopter qui est le nôtre (du moins qui est le mien et, je crois, celui de nombreuses personnes), il serait bon de répondre par des actions qui contrecarrent les tendances à l’isolement, à l’enfoncement dans la misère pour certains, au désespoir. L’imaginaire de l’adaptation est proche de celui de la passivité devant l’arbitraire naturel. Dans son sillon se trouve l’esprit de renoncement : ne nous adaptons pas !

Cet article a initialement été publié sur le site du magazine d’actualité La Vie : https://www.lavie.fr/idees/debats/face-au-covid-19-ne-nous-adaptons-pas-68617.php

Prolongements : quelques réflexions à partir de la gestion de la crise sanitaire

1. Sur les motifs de l’action de l’Etat

Peut-être suis-je naïf mais je pense que l’intention principale du pouvoir politique, en nous imposant les mesures actuelles (confinement, couvre-feu, protocoles sanitaires etc), est bien de « protéger les plus faibles » et de « sauver des vies ».

En première analyse, cela est rassurant car cela montre que notre société est moins entièrement acquise au capitalisme libéral que nous le pensions. Très rapidement, cependant, ce point de vue demande à être nuancé, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement : une intention, même louable, peut avoir des effets désastreux. C’est ce qu’on observe en constatant que les mesures en vigueur ont aussi un coût en termes de vies humaines, certes moins visibles que celles décomptées chaque jour dans le cadre du Covid-19. Qu’on pense par exemple à l’augmentation des souffrances psychiques. Deuxièmement : sans basculer dans la pensée du soupçon, on peut raisonnablement concevoir que les choix politiques sont influencés par l’importance électorale de la partie la plus âgée de la population. Des fuites provenant des ministères et relayées dans divers articles ces derniers jours le laissent du moins penser. Troisièmement : dans l’ombre d’une intention louable peuvent se déployer des objectifs beaucoup plus dangereux et moins avouables. C’est ici que les réflexions du philosophe italien Giorgio Agamben me semblent pertinentes. Il montre que nous vivons, dans les pays d’Europe occidentale, une banalisation de « l’Etat d’exception » qui permet au pouvoir exécutif, notamment au nom de l’impératif de sécurité, de prendre des mesures contraires aux libertés dont nous affirmons être les champions.

2. Sur l’attitude française devant l’action de « l’Etat-providence »

Je suis frappé – et ce n’est pas la première fois – devant le paradoxe qui est le nôtre en tant que peuple : prompts à accuser l’Etat d’inefficacité, nous ne cessons pourtant de réclamer son intervention. Notre critique à son égard ne vise que rarement sa légitimité, elle se limite à décrier ses méthodes d’exécution. Nous sommes partagés entre un tempérament anarchisant et un comportement légaliste, entre l’impression désagréable « d’être pris pour des moutons » et « infantilisés » et une sorte de mystique institutionnelle qui nous conduit en fin de compte à nous montrer dociles et obéissants. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet sur l’écart frappant entre les faits et la représentation « frondeuse » que l’on se fait de nous-mêmes.

Je n’ai pas la prétention de donner la clé de ce mystère qui est sans doute situé à la croisée de nombreux domaines : historique, politique, moral voire théologique (sur ce dernier point : car notre conception de « Dieu » a certainement influencé, en France, nos exigences et nos attentes envers l’Etat, ce qu’indique l’expression même « d’Etat-providence). Dans tous les cas, il me paraît difficilement contestable d’affirmer que cette crise sanitaire montre à quel point notre étatisme séculaire est intériorisé, comment il habite les fibres de notre conscience politique et sociale, comment il façonne même notre définition même de la liberté…

Quel objet étrange que l’Etat en France ! Outil de domestication des identités particulières, instrument de normalisation des conduites, moyen de domination juridique et économique. Mais aussi : dépositaire, par les institutions qu’il organise, de finalités de bien commun (école, santé…) auxquelles nous sommes logiquement attachés. Cela explique qu’en France la critique de l’Etat est promptement soupçonnée d’accointance avec le libéralisme inégalitaire. En tant qu’esprit républicain, un Français a dans son esprit l’équation suivante : Etat = République = Lumières = Raison = Droits de l’Homme = Universalisme = Droits sociaux. En tant que citoyen concerné par l’organisation de la société et avide de liberté et de justice, il sent bien ce que cette équation a de simplificateur et de mensonger et qu’il faudrait, à la fois pour se rendre réellement acteur de la vie collective et pour se donner la chance de réaliser véritablement les idéaux démocratiques de liberté et de justice, revisiter de fond en comble nos attentes et les prérogatives de l’Etat.

3. Sur la question de la mort

Nos sociétés sont démographiquement vieillissantes et moralement habitées par l’idéal de la maximisation de la vie biologique. Cela conduit fatalement à un engorgement des systèmes de santé, même en France où l’hôpital public est particulièrement réputé. Certes, il pourrait être mieux doté, mais même en augmentant ses moyens je pense qu’on se heurterait, à un moment donné, à cette difficulté. Les discours, assez nombreux actuellement, soulignant que nous devons retrouver une sagesse et une acception devant la mort m’intéressent mais me mettent en même temps mal à l’aise. Peut-être parce que je sens que tout en étant porteurs d’une vérité, ils peuvent être facilement utilisés pour justifier des politiques publiques injustes. Nous savons déjà que nous ne sommes pas à égalité devant la mort. La mort ne dépend pas seulement de facteurs biologiques comme on se plaît souvent à le dire, elle est un phénomène éminemment social déterminé par des paramètres modifiables politiquement (conditions de travail et de logement, habitudes de consommation etc) Dès lors le défi est le suivant : redonner de la place à une approche spirituelle de la mort, renouveler notre conscience de la mort, tout en se gardant d’évacuer de celle-ci la dimension tragique et la dimension sociale.

mardi 10 novembre 2020 | Conférence

Conférence de Benoît-Joseph Pons le 5 Novembre 2020

Si les limites de l’économie capitaliste et de la croissance économique à tout prix sont aujourd’hui évidentes, les alternatives plus justes et plus sobres sont encore aujourd’hui à développer. Benoît-Joseph Pons, ancien agronome et chercheur en théologie et économie est allé étudier si le modèle de l’économie monastique, qui depuis des centaines d’années incarne une alternative qui, tout en organisant la participation de tous au activités du monastère ne fait pas du travail une fin en soi, mais un moyen de développement de la personne.Reposant sur deux concepts majeurs, la dés-appropriation et l’économie des besoins, l’économie monastique propose aux moines et moniales un style de vie incarnant la disjonction entre travail et rémunération, la non-compétition pour les postes prestigieux, le renoncement au pouvoir sur les personnes, la sobriété heureuse. Ce modèle est-il valable en dehors des monastères comme une alternative crédible à l’économie capitaliste ? Avec quels aménagements ?

Plan

- La notion de progrès

- Quelques définitions

- Principes de l’économie monastique

a) La désappropriation

b) L’économie des besoins

4. L’économie monastique comme économie alternative

a) Les fonctions du travail monastique

– Travailler pour gagner sa vie

– Travailler pour être reconnu

– Travailler pour contribuer à l’œuvre créatrice de Dieu

b) Travail et rémunération

5. La réception de l’encyclique Laudato Si’ dans les monastères

Introduction

On

peut considérer l’économie monastique comme une forme d’économie alternative.

Pour illustrer ce propos, je m’appuierai d’abord sur l’évolution de la notion

de progrès ; l’histoire monastique navigue entre tradition et

innovation ; il est intéressant d’examiner comment articuler ces deux

concepts dans la recherche du bien commun. Je comparerai ensuite, la réception

de l’encyclique Laudato si’ dans la mouvance écologiste et dans le

milieu monastique : comment chaque groupe aborde la gestion des biens

communs.

La notion de progrès

Jusqu’au XVIIIème

siècle, la société idéale vers laquelle il fallait tendre était la société

ancienne. Un

des modèles étaient le Paradis terrestre : c’était le modèle de

l’humanité non encore marquée par le péché. Ainsi, le cloître du monastère

cherche à symboliser le jardin d’Éden. Plus généralement, les utopies se construisent sur la base d’un

retour à

un passé idéalisé. Guider sa vie en s’appuyant sur la règle de saint

Benoît qui date du VIème siècle relève de cette approche.

Ainsi, la Règle traite en ces

termes de la propriété :

« Que tout soit commun à

tous, ainsi qu’il est écrit. »[1]

Ce qui fait référence à ce que

vivaient les premiers chrétiens, selon les Actes des Apôtres :

« Nul ne disait ce qui lui

appartenait, mais entre eux tout était commun. »[2]

Dans la spiritualité monastique,

le recours à l’exemple des premiers moines est constant. Les

vies de saint Antoine et de saint Benoît ou, plus largement, celles des

Pères du Désert sont largement commentées. La notion de sainteté est

fondamentale dans les trois religions abrahamiques. La canonisation vise à

donner aux croyants des modèles du passé à imiter.

Ainsi,

une approche du progrès consiste à tendre vers un mode de vie parfait, tel

qu’on imagine qu’il existait dans le passé.

À

partir du XVIIIème siècle, le développement de la science laisse

croire à l’homme qu’il pourra expliquer tous les phénomènes de la vie. Faire

référence au passé relève de l’obscurantisme et de la superstition. L’univers,

y compris le vivant, est vu comme une machine dont on pourra, un jour,

maîtriser tout le fonctionnement. Ce n’est plus le retour au passé, mais le

développement de la science qui permettra d’aller vers une vie meilleure. La notion de progrès est liée à l’espérance d’un

monde meilleur apporté par la civilisation. C’est ce qui justifie, à l’époque,

la colonisation : apporter le progrès scientifique à des populations qui

ne le connaissent pas permet d’améliorer leurs conditions de vie. Pour le monde

dit développé, le progrès scientifique doit améliorer les conditions de vie des

générations à venir. On vit pour donner à ses enfants une vie meilleure que la

sienne. Les chercheurs ressentent la vocation de travailler au bien futur de

l’humanité. Ceux qui pratiquent une économie alternative, comme les moines

veulent témoigner de la possibilité d’existence d’un autre mode de vie,

meilleur pour tous.

À partir du milieu du XXème

siècle, la situation change. On commence à se rendre compte que la modernité

s’accompagne l’émergence de la « société du risque » telle qu’elle a

été conceptualisée par Ulrich Beck.

« La production sociale de

richesses est systématiquement corrélée à la production sociale de

risques. »[3]

On passe d’une problématique de

répartition des richesses à celle de la répartition des

risques. Dans les années 1970, la question de la faim dans le monde était la

base de la réflexion sociale mondialisée. Aujourd’hui, cette dernière n’a pas

été résolue, mais c’est celle du réchauffement climatique qui occupe le devant

de la scène médiatique. On est passé de la question « de la

solidarité dans la misère à la solidarité dans la peur »[4].

Le

risque que génère la modernité se caractérise par deux éléments : il est

relativement invisible et on ne peut s’en protéger que par une action

collective.

Ulrich Beck écrit dans les années

1980. À l’époque, le risque moderne est le risque nucléaire, sous sa forme

militaire : c’est la guerre froide et une confrontation atomique est

probable. Le

risque nucléaire civil est également présent, avec Tchernobyl, en 1986. Le

risque nucléaire se caractérise par son invisibilité : on peut être

irradié sans s’en rendre compte sur le moment, mais, ensuite, en subir de

graves conséquences, souvent mortelles.

La protection contre le risque

nucléaire, qu’il soit militaire ou civil ne dépend pas de l’individu. C’est

essentiellement un problème politique : la dissuasion ou le désarmement

pour le militaire, la politique énergétique pour le civil.

Il en est de même pour la COVID

19. Le virus est transmis d’une personne à l’autre sans que l’on s’en aperçoive

sur le moment. L’élimination du danger repose sur la vaccination ou, en

attendant, sur le confinement, qui sont des actions fondamentalement

collectives. On peut dire la même chose du réchauffement climatique.

Depuis la prise de conscience de

la crise environnementale et du réchauffement climatique, nous ne sommes

plus sûrs que nos enfants auront une vie meilleure que la nôtre. Accélérer

l’advenue du futur n’est plus nécessairement un progrès, parce que ce futur est

probablement

pire que le présent.

Aujourd’hui, la notion de progrès

repose, à la fois, sur une admiration pour certains aspects des temps anciens

et un espoir d’un avenir porté par la science. Mais l’opinion est décontenancée

par le souci de ne pas retomber dans l’obscurantisme et le danger du

développement de la techno-science. Il n’y a plus de repère fiable.

La discussion sur l’adoption de la

5G est caractéristique. Ceux qui s’y opposent le font au nom de risques

sanitaires ou sociétaux. Ceux qui la souhaitent traitent les premiers d’Amish.

Les nouvelles techniques de

réanimation permettent de sauver des personnes qui, autrefois, seraient mortes

sans traitement. Cet immense progrès médical justifie le confinement

pour éviter la saturation des hôpitaux, mais les conséquences économiques et

humaines sont importantes.

Le mouvement des « colibris »

a été créé par Pierre Rabhi. Il s’agit d’un mouvement qui appelle à

l’insurrection des consciences et dénonce le mythe de la croissance et la

surconsommation. C’est une mise en œuvre de la « sobriété

heureuse », mot également inventé par Pierre Rabhi, mais qui, nous le

verrons, correspond à une pratique millénaire du monachisme.

Un

incendie de forêt se déclare ; les animaux s’organisent pour lutter. Les

éléphants vont chercher de grandes quantités d’eau dans le lac et arrosent

l’incendie. Le colibri lui ne peut apporter que quelques gouttes, mais il

participe quand-même. C’est très peu efficace, mais c’est quand-même une

participation. Le côté positif du « colibrisme » est d’inciter chacun

à agir selon ses moyens. Mais cela devient négatif quand un petit geste

insignifiant permet de se donner bonne conscience alors qu’on pourrait agir

plus efficacement. Éteindre sa box Internet la nuit n’est pas un mauvais geste, mais il y a peut-être des

actions plus efficaces que chacun pourrait mettre en œuvre.

Nous

voyons, aujourd’hui, fleurir des formations intitulées

« La règle de saint Benoît, un outil pour le management » ou le

dossier publié récemment par La Croix : « Management, si on s’inspirait

des moines ». Pour beaucoup, l’ancienneté de la règle lui

donne une aura de sagesse que n’ont pas certaines théories fumeuses

issues de la modernité.

La Règle de saint Benoît est un

texte court qui a été rédigé au milieu du VIème siècle et qui est

devenue, au IXème siècle, la règle monastique

dominante en Occident. C’est la règle que suivent aujourd’hui les bénédictins

et les cisterciens. En 2015, il y avait en France 7 000 moines et

14 000 moniales.

Cet engouement pour ce texte

ancien illustre bien la coexistence des deux visions du progrès :

s’appuyer sur des valeurs traditionnelles pour inventer des manières de faire

innovantes. Saint Benoît lui-même considérait le monastère comme une école de

sainteté, un lieu où chacun, en communauté, s’applique à devenir meilleur.

Prendre

la règle de saint Benoît comme outil de management, n’est pas mauvais en soi,

mais cela revient à passer à côté de l’essentiel. C’est se comporter en colibri

quand on est un éléphant. La spiritualité monastique est beaucoup plus radicale

qu’un simple recueil de bons principes managériaux. L’économie monastique est

une manière différente d’aborder l’économie qui me permet de dire que

l’économie monastique est une économie alternative, ce que je vais tenter de

vous démontrer maintenant.

Quelques définitions

Par « économie

monastique » il faut entendre l’ensemble des relations que les moines et

les moniales entretiennent individuellement, ou collectivement, avec les biens

matériels et immatériels. Les biens matériels sont, par exemple, les vêtements,

les outils de travail, etc. Les biens immatériels sont essentiellement le

pouvoir et la réputation.

Par « économie

alternative » il faut entendre une pratique économique entièrement

nouvelle qui, sans renier les fondements de la science économique actuelle,

intègre une nouvelle approche de la production et de la distribution des biens

et des services, dans une relation plus juste entre les hommes d’aujourd’hui et

les générations à venir.

Dans

la suite de ma présentation, quand j’utilise le terme de « moines »,

cela couvre aussi bien les moines que les moniales. Je me limite à ceux qui

suivent la règle de saint Benoît, car les ordres mendiants et les ordres

apostoliques ont une approche différente des questions économiques.

Enfin, quand je parle du

« monde », c’est généralement en opposition à

« monastère ». Tour ce qui n’est pas le monastère est le monde.

Principes de l’économie monastique

La vie monastique repose sur

quatre piliers qui sont la prière, le travail, la « lectio divina »

et la vie communautaire. La « lectio » est la lecture d’un

texte à caractère spirituel prolongée par une réflexion personnelle, une

méditation et éventuellement une prière inspirée par ce texte. Les moines y

consacrent généralement entre une et deux heures par jour.

L’économie monastique s’articule

autour de ces quatre piliers et elle repose sur deux principes

essentiels : la désappropriation et l’économie des besoins.

La désappropriation

Dans la règle de saint Benoît, la désappropriation

est fondée sur l’objectif de « ne rien préférer à l’amour du Christ »[5]. Elle

s’exprime de façon pratique par les deux préceptes suivants :

« Avant tout, il faut

retrancher du monastère jusqu’à la racine ce vice de la propriété »[6]

et

« Que tout soit commun à

tous, ainsi qu’il est écrit. Que personne ne dise que quelque chose lui

appartient, ni n’ait la témérité de se l’approprier. »[7]

La Règle dit aussi :

« Que personne n’ait donc

la témérité de rien donner ou recevoir sans l’autorisation de l’abbé ; ni

de rien posséder en propre, quoi que ce puisse être, puisqu’il n’est même plus

licite au moine d’avoir à leur disposition ni leur corps ni leur

volontés. »

Autrement dit, le moine ne doit

rien posséder en propre, ni bien matériel, ni bien immatériel. Ne pas disposer

du corps conduit à la chasteté, ne pas disposer de la volonté conduit à

l’obéissance.

Dans la pratique, ne pas posséder

les biens qui sont mis à sa disposition oblige le moine à en prendre le plus

grand soin. La Règle demande au cellérier de :

« regarder tous les objets

et tous les biens du monastère comme les objets sacrés de l’autel »[8].

Elle dit aussi :

« Si quelqu’un traite les

objets du monastère avec malpropreté ou négligence, il sera réprimandé. »[9]

C’est en ceci que l’économie

monastique n’est pas communiste.

La désappropriation monastique,

génère la nécessité de la solidarité et de la non-compétition professionnelle. Une

charge est un service dont personne n’est propriétaire. Elle est donnée par

l’abbé, en fonction des aptitudes de la personne et des besoins du monastère.

Elle ne donne lieu à aucun avantage personnel.

Beaucoup

de monastères pratiquent la collation des charges. Par exemple, tous les trois

ans, ou quand cela s’avère nécessaire, chaque moine remet sa charge à l’abbé

qui décide soit de le reconduire dans cette même charge, soit de lui en donner

une autre. Il ne s’agit pas d’une décision arbitraire ; elle est mûrie

avec le conseil – les moines qui aident l’abbé dans ses choix – et en

concertation avec les personnes concernées. Mais chaque moine sait qu’il peut,

à un moment donné de sa vie, occuper un poste important, puis se voir attribuer

une fonction beaucoup plus modeste. Au monastère, on ne fait pas carrière.

L’idée

de ne pas mettre la compétition au centre des relations interpersonnelles est

largement développée dans l’encyclique du pape François, Fratelli tutti,

idée inspirée par saint François :

« François a reçu la vraie

paix intérieure, s’est libéré de tout désir de suprématie sur les autres, s’est

fait l’un des derniers et a cherché à vivre en harmonie avec le monde. »[10]

L’économie des besoins

L’économie des besoins est définie

au chapitre 34 de la Règle, intitulé « Si tous doivent recevoir également

le nécessaire ». Elle s’appuie sur l’idée d’un retour au temps idyllique

des premiers chrétiens décrit dans les Actes des Apôtres : « On

partageait à chacun selon ses besoins. »[11]

Il ne s’agit pas de considérer toutes

les personnes comme des numéros identiques. Au contraire, chacun est

différent et a des besoins particuliers. La Règle dit :

« Celui qui aura besoin de

moins, rendra grâces à Dieu et ne s’attristera point ; celui à qui il faut

davantage, s’humiliera et ne s’élèvera point à cause de la miséricorde qu’on

lui fait. Ainsi tous les membres seront en paix. »[12]

Ainsi, on ne donne pas la même

chose à chaque membre de la communauté. On lui donne ce dont il a besoin, en

fonction de sa situation propre.

Cela

se traduit dans l’organisation du travail des

moines au sein de leurs organisations commerciales : magasin de monastère,

ferme, brasserie, etc. Il s’agit, généralement, d’entités juridiques

différentes du monastère, même si elle lui sont forcément liées.

Le

statut des religieux travaillant dans ces entités est défini par la circulaire

La Martinière, émise en 1966 par le Ministère de l’Économie. Elle

« fixe une indemnité à verser à

une communauté par un organisme faisant travailler des religieux, en

contrepartie de la mise à disposition des religieux et de leur travail. Cette

indemnité a pris le nom de “valeur d’entretien” ».

Elle

précise :

« La valeur d’entretien, qui ne

revêt aucunement le caractère d’un salaire, est réputée correspondre aux frais

que nécessitent l’entretien et la subsistance des clercs. »

Cette valeur d’entretien

correspond souvent à 1,3 SMIC. Elle ne dépend que du temps passé par le moine à

son activité. Elle n’est aucunement liée à la valeur du résultat de ce travail,

ni à la compétence de celui qui l’effectue.

L’économie des besoins monastique

comprend deux volets : chacun reçoit selon ses besoins, mais aussi, chacun contribue selon ses moyens. Celui

qui est jeune et doué contribue fortement, c’est l’éléphant. Celui qui est âgé et

moins

doué contribue au niveau de ses moyens, c’est le colibri.

L’économie monastique comme économie alternative

Ces deux principes de

fonctionnement font du monastère une société particulière. Ce n’est pas un

conservatoire des mœurs d’un autre âge, parce que c’est un lieu où l’on vit au

présent. Ce n’est pas un laboratoire parce qu’on n’y fait pas d’expérimentation

sociale. C’est le lieu d’une économie alternative, parce qu’on y pose

au monde des questions sur ses pratiques en essayant d’inspirer des solutions

aux problèmes nouveaux qui se présentent. Je me

limiterai aujourd’hui à l’examen de la question du travail.

Le travail

Dans le monde, le travail sert à

produire des biens et à servir une rémunération qui permet de se procurer

d’autres biens. C’est la base du fonctionnement de l’économie libérale. Cet

échange de biens est une occasion de communication entre les personnes. Le

travail contribue à établir une hiérarchie sociale et c’est un élément de

reconnaissance, de la part des autres et de soi-même.

Karl Marx définit trois formes

d’aliénation au travail : quand la rémunération ne représente qu’une

faible partie de la valeur des biens produits, quand le travail ne vise qu’à

obtenir un salaire, quand le travailleur ne peut pas mener une activité physique

et intellectuelle qui soit libre.

Au monastère, la

désappropriation engendre une dissociation complète entre travail et

rémunération. Avec ce mode de fonctionnement, les trois formes d’aliénation au

travail disparaissent : puisque le moine ne touche pas de rémunération, il

ne la compare pas à la valeur de ce qu’il a produit ; le travail qu’il

effectue ne vise pas, en premier lieu à obtenir un salaire ; enfin, le

travail monastique est très généralement de type artisanal, ce qui laisse au

travailleur plus de liberté d’action qu’un travail à la chaîne.

On peut donner au travail trois

finalités : travailler pour gagner sa vie, travailler pour être reconnu

par les autres et par soi-même et, si on est chrétien, travailler pour

participer à l’œuvre créatrice de Dieu.

Travailler pour gagner sa vie

John Galbraith souligne un

paradoxe :

« Le mot “travail”

s’applique simultanément à ceux pour lesquels il est épuisant, fastidieux,

désagréable et à ceux qui y prennent manifestement plaisir et n’y voient aucune

contrainte. “Travail” désigne à la fois l’obligation imposée aux uns

et la source de prestige et de forte rémunération que désirent ardemment les

autres et dont ils jouissent. »[13]

Dans

l’économie libérale, les rémunérations sont définies par les deux seules forces

reconnues, le Marché et le Droit. C’est le Marché qui définit globalement les

valeurs ; le Droit les encadre de façon à limiter les abus : SMIC,

rémunération des stagiaires, limitation du temps de travail, interdiction du

travail des enfants, etc. Le Droit est relativement efficace dans la

réglementation des bas salaires. Il est totalement inefficace dans le contrôle

des hauts revenus.

Les

moines d’aujourd’hui ne veulent pas vivre de la charité publique ; ils

sont donc conscients de la nécessité de travailler pour faire vivre leur

communauté. Mais comme le travail ne procure aucun avantage personnel,

rémunération ou considération, la nature du travail effectué perd de son

importance : gérer l’économat ou balayer le cloître ne sont pas

fondamentalement différents. Ce sont juste des services correspondant aux

capacités du titulaire et au besoin de la communauté. Par conséquent, il n’y a

pas de compétition pour les postes.

Travailler pour être reconnu

À

côté du salaire, la reconnaissance est une motivation importante. Mais le

montant du salaire est lui-même, dans la pratique, un élément de cette

reconnaissance.

La

recherche de reconnaissance au travail se traduit souvent par la recherche de

pouvoir, soit pour l’image que l’on donne de soi, soit pour les avantages

matériels qu’on en retire. Dans le monde, le pouvoir se mesure au nombre de

personnes qu’on a sous ses ordres, au chiffre d’affaires qu’on génère, etc. L’image

que

l’on donne

à son

entourage familial et amical est très importante et peut influencer grandement

le comportement.

Chacun

retire également une reconnaissance personnelle dans le sentiment d’être utile

à son entreprise, à sa famille, à sa communauté.

Contrairement

au salaire, le travail comme moyen d’accomplissement personnel est important

pour les moines. Celui qui fait un travail utile à la communauté apprécie la

reconnaissance de cette dernière, mais s’il ne l’obtient pas, c’est pour lui

une ascèse.

Travailler pour participer à l’œuvre créatrice

de Dieu

Dans

une conception chrétienne, l’homme a été créé à l’image de Dieu.

« Dieu dit “Faisons

l’homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu’ils dominent sur les

poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes

sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre.” »[14]

Le

fait que l’homme ait été créé à l’image de Dieu lui donne une dignité particulière. Cette

dignité ne repose pas sur ses possessions, ses succès, son apparence. La

domination qui lui est attribuée est à l’image de celle de Dieu, une domination

d’amour. La théologie de la Création continuée s’oppose à l’idée que la

Création n’est que la construction d’une immense machine qui fonctionnerait par

elle-même. Dieu continue à intervenir dans le monde et l’homme, créé à son

image est appelé à contribuer à cette intervention.

L’homme,

créé à l’image de Dieu, participe, par son travail, à l’œuvre du Créateur, et

continue, à la mesure de ses possibilités, de la développer et de la compléter,

en progressant dans la découverte des ressources et des valeurs incluses dans

l’ensemble du monde créé.

Ainsi,

le travail, en particulier dans sa conception monastique, n’est pas simplement

utilitaire et individualiste : gagner sa vie et obtenir de la

reconnaissance. C’est réaliser une œuvre, au sens qu’en donne Hannah Arendt.

C’est une vision communautaire, parce que ce qui compte est ce qu’on apporte au

monde.

Au

XIXème siècle, s’est développée l’expression de « travail de

bénédictin » qui signifie un travail de longue haleine, nécessitant

beaucoup de patience. C’est le souci du travail bien fait, qui rejoint

l’obligation de prendre soin de tous les biens du monastère.

La

conception bénédictine du travail suppose de se consacrer à ce qui est utile.

Éviter de s’occuper avec zèle et piété à des « riens ». Dom Bertrand

Rolin explique, à propos du chapitre 48 de la Règle, intitulé « le travail

manuel de chaque jour » :

« Ce qui importe dans ce

chapitre, c’est qu’il s’agisse de travail “vrai”. Et le travail

“vrai” est celui qui est “à faire”, dit la Règle,

c’est-à-dire celui qui est utile à la vie de la communauté et à son action,

quelle que soit sa valorisation si on en juge selon les critères de la société. »[15]

Combien de fois, faisons-nous des

choses parfaitement inutiles mais qui nous feront bien voir parce qu’elles

démontrent nos talents ?

Travail et rémunération

Dans l’économie monastique, il y a

déconnexion complète entre travail et rémunération, ce qui n’est pas le cas

dans le monde. Au monastère, l’abbé doit trouver une personne pour chaque

fonction et donner une fonction à chaque personne. Par principe, il n’y a pas

de chômage. Cela a deux conséquences. La première est que l’existence d’une

fonction ne dépend pas de l’équilibre entre ce qu’elle coûte et ce qu’elle

rapporte. Même si cultiver un jardin potager coûte plus cher qu’acheter ses

légumes au super-marché, le fait que cela donne du travail à quelqu’un mérite

d’être pris en considération. La seconde se rapporte à la question du chômage

et de son indemnisation. Donne-t-on la priorité à la réduction du chômage ou à

son indemnisation ? La politique traditionnelle française peut laisser

penser qu’on se défausse un peu de la lutte contre le chômage par une bonne

indemnisation des chômeurs. Les actions contre le chômage semblent souvent

surtout pilotées par la nécessité de baisser le coût de l’indemnisation. Or,

nous l’avons vu, le travail est certes une source de revenus, mais pas

uniquement. Indemniser les chômeurs est nécessaire, mais ce n’est pas

suffisant : il faut leur donner du travail. C’est une question de dignité

(voir Fratelli tutti).

Conclusion sur le travail

La conception monastique du

travail ne s’applique pas uniquement aux moines. Elle inspire les oblats, ces

laïcs qui, en liaison avec une communauté cherchent à vivre la Règle dans le

monde. Elle repose sur un enseignement issu de la tradition, mais aussi sur une

adaptation au monde d’aujourd’hui. Les moines n’hésitent pas à utiliser des

machines ultra-modernes dans leurs ateliers. Elle prétend inspirer au monde une

voie de progrès, inspirer chacun, chrétien ou non chrétien sur différents

aspects.

Je retiendrai ici l’idée que le

travail ne doit pas être uniquement une source de revenus. Le travail doit être

un élément de développement personnel. Et ce développement personnel passe par

le fait d’être utile à la communauté. Pour un travailleur en bas de l’échelle,

il faut qu’il puisse être fier de ce qu’il fait. Pour

quelqu’un qui a des responsabilités hiérarchiques, il faut qu’il organise le

travail de ses collaborateurs pour qu’ils puissent s’épanouir dans ce qu’ils

font. Pour les politiques et les administrations, il ne faut pas se contenter

d’indemniser le chômage, il faut le réduire.

D’un autre côté, il faut que le

travail donne à la personne de quoi vivre dignement. Les mouvements du Commerce

équitable ou des AMAP militent en ce sens.

Le travail ne doit pas être un

lieu de compétition, mais un lieu de coopération.

Enfin, travailler plus, pour

gagner plus, pour consommer plus n’est pas une approche responsable, à partir

du moment où l’on se procure le nécessaire. Cela conduit à

se poser la question de la place de la croissance dans nos analyses

économiques.

Cela pose aussi la question de la

publicité. Un aspect moderne de la clôture monastique consiste à se préserver

des incitations à consommer, en particulier en limitant l’accès à Internet. La

publicité n’est pas mauvaise en soi, mais l’usage qu’on en fait doit être

maîtrisé.

La réception de l’encyclique Laudato si’

La publication par le pape

François de l’encyclique Laudato si’ a provoqué une vague d’enthousiasme

dans les milieux écologistes, même non chrétiens. Ils y ont trouvé une

confirmation de leur discours, en passant volontairement sur les points qui les

dérangeaient, comme la défense de la vie. Paradoxalement, dans les milieux

monastiques, l’encyclique a mis du temps à s’imposer alors que les documents du

magistère y sont généralement accueillis très favorablement. Pour essayer de

comprendre ce paradoxe, j’émets une hypothèse : alors que les militants écologistes

ont vu dans l’encyclique une véritable révolution dans la doctrine sociale de

l’Église, les moines n’y ont vu, au départ, qu’une expression nouvelle de ce

qu’ils vivent quotidiennement depuis les origines.

La

vie monastique est une vie de prière, essentiellement communautaire, qui

s’appuie sur le chant des psaumes. Le psautier contient 150 psaumes ; les

moines le chantent, normalement, en entier, chaque semaine. Plusieurs auteurs

ont travaillé sur l’écologie dans les psaumes. Certains parlent de psaumes

écologiques, d’autres de psaumes de la nature ou de psaumes de la Création. 51

psaumes se retrouvent dans une, au moins, de ces trois catégories ;

autrement dit, une part importante du psautier est écologique. Donc, un moine,

sauf à chanter sans se soucier de ce qu’il chante, est forcément un écologiste,

peut-être sans le savoir ou le reconnaître.

Après un certain temps de

maturation, beaucoup de monastères ont adopté Laudato si’, quand ils ont

constaté qu’il s’agissait d’une formulation brillante de ce qu’ils essaient de

vivre et que cela les aide à progresser.

La principale contribution de

l’économie monastique à la question écologique est la « sobriété

heureuse ». Il s’agit d’une expression développée par

Pierre Rabhi, mais qui, d’une certaine façon est constitutive de la

spiritualité monastique depuis ses origines. Pour Pierre Rabhi, les ressources

de la planète sont limitées. Les ressources fossiles ne sont pas renouvelables

et la capacité d’absorption de la pollution par la biosphère est limitée.

La notion de limite est

constitutive de la foi chrétienne : déjà dans la genèse Dieu dit :

« Tu ne mangeras pas du

fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. »[16]

Cette notion de limite s’oppose à

l’idée que la techno-science donnera à l’homme un pouvoir illimité sur son

environnement. Dans Laudato si’ le pape François affirme que le

développement technologique est bon, mais ce n’est pas vrai s’il n’est pas

« accompagné d’un développement de l’être humain en responsabilité,

en valeurs, en conscience »[17].

Pierre Rabhi continue en disant

que la croissance économique est irréaliste et absurde : c’est un modèle

porteur de mort. Il faut donc instaurer une politique de civilisation fondée

sur la sobriété. Il faut satisfaire nos besoins vitaux avec les moyens les plus

simples et les plus sains. Laudato si’ dit la même chose en parlant de

la nécessité de conversion des cœurs.

Dit

en langage chrétien, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi revient au respect de

la Création et au souci pour les générations à venir à qui nous nous devons de

laisser un environnement vivable. En analysant la notion de progrès, nous

disions que les générations actuelles ne sont pas convaincues que leurs enfants

auront une vie meilleure qu’elles. L’idée qu’une action est nécessaire est donc

bien présente.

Mais

la sobriété heureuse monastique diffère de la sobriété heureuse écologiste.

Alors que les écologistes la fondent essentiellement sur la protection des

ressources naturelles et de l’environnement, les moines la fondent aussi sur un

aspect social : consommer du superflu revient à priver d’autres personnes

du nécessaire. Dans une vision écologiste, il faut travailler moins pour moins

détruire de ressources. C’est la décroissance. Dans une vision monastique il faut

travailler pour produire plus que pour satisfaire ses propres besoins ou ceux

de sa communauté, parce qu’il faut pouvoir partager avec ceux qui n’ont pas les

moyens de produire tout ce dont ils ont besoin.

Conclusion

Dans cette présentation

rapide de l’économie monastique comme économie alternative, nous avons

identifié quelques aspects qui peuvent inspirer le monde. La valeur du travail

comme moyen de développement personnel, les méfaits potentiels de la

compétition dans les relations économiques, la recherche de la

consommation comme source de bonheur. Cela conduit à la valeur de l’idée de

sobriété heureuse qui ne doit pas être considérée uniquement sous son aspect

environnemental, mais aussi sous son aspect social. Cela conduit à la

discussion, que nous n’avons pas abordée, sur le développement des inégalités.

L’économie

des besoins questionne la mise en œuvre du principe d’égalité.

La

notion de progrès dont j’ai parlé au début de mon intervention ne se résume pas

à l’avancée scientifique ; elle suppose un équilibre entre appui sur les

racines du passé et développement des connaissances. Pour les moines, l’avenir

est porteur d’espérance.

[1]RSB

33,6.

[2]Ac

4,32.

[3]Ulrich Beck, La société du risque.

Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, coll. Camps essais,

2008, p.35.

[4]Ibid.

p.89.

[5]RSB

72,11 et RSB 4.

[6]RSB

31,1.

[7]RSB

33,6.

[8]RSB

31,10.

[9]RSB

32,4.

[10]FT 4.

[11]Act.

4,35, RSB 34,1.

[12]RSB

34,3-5.

[13]John Galbraith, Les mensonges de

l’économie – Vérité pour notre temps, Paris, Bernard Grasset, 2004, p.34.

[14]Gn

1,26.

[15]Dom Bertrand Rollin, Vivre aujourd’hui la

Règle de saint Benoît – Un commentaire de la Règle, Bégrolles en Mauge,

Bellefontaine, coll. Vie monastique n°16, 1983, p.54.

[16]Gn

2,17.

[17]LS

105.

vendredi 6 novembre 2020 | Article

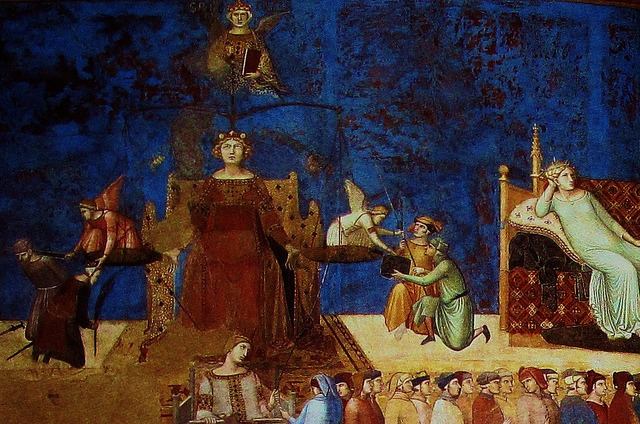

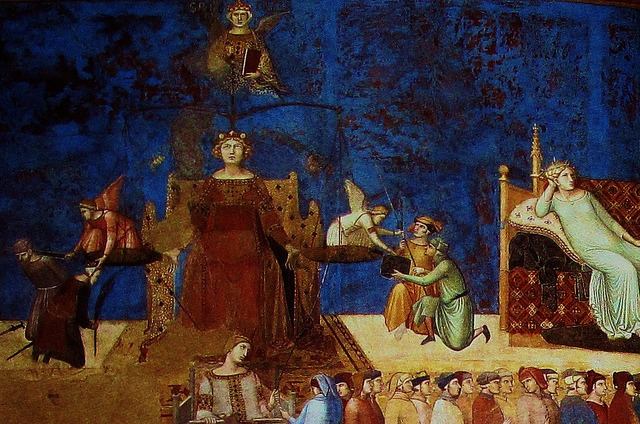

Allégorie de la justice, détail de la fresque “Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement”, Lorenzetti (1338-1339, Sienne)

Texte écrit par Marie-Nil, membre du Dorothy, le 6 novembre 2020

Les réactions peuvent être envoyées à l’adresse suivante : bonjour@ledorothy.fr

.

Le

Dorothy porte le nom de Dorothy Day,

militante catholique américaine qui, après sa conversion, a pris au sérieux la

doctrine sociale de l’Église et créé le Catholic

worker movement. C’est un café associatif chrétien, juché sur les hauteurs

de Ménilmontant, et ouvert à tous, inconditionnellement. Derrière une petite

porte rouge se tiennent, du lundi au dimanche, aussi bien des permanences

associatives que des ateliers d’artistes, un café, un atelier de menuiserie et

des soirées de conférences. S’y croisent et s’y enchevêtrent ainsi les

différents mondes de notre quartier, tout comme les différents mondes que

chacun porte en lui-même.

La

vie qui s’y déploie est de nature politique, au sens où elle crée du commun là

où, souvent, il n’y en pas. Une vie commune, à égalité, entre des personnes qui

vivent à la rue, n’ont pas de papiers, souffrent de maladies physiques ou

psychiques, cherchent tout simplement à vivre davantage auprès des autres dans

une société où tout nous conduit, inexorablement, à la seule promotion de nos

intérêts et à l’acceptation, au mieux désabusée et au pire cynique, du jeu des

rapports de force.

Cette

vie politique a un horizon universel – non que nous soyons

mégalomanes ! mais dans la mesure où elle est, par nature, ouverte à

tous, et ceci de façon active, c’est-à-dire en veillant à ce que chacun puisse

y trouver sa juste place et, qu’à sa façon, il respecte le lieu et contribue à

sa croissance. Concrètement, qu’il soit croyant et quelle que soit alors sa

confession, qu’il soit agnostique ou athée, chacun doit pouvoir trouver sa

place dans ce lieu, s’il sent que celui-ci a un sens pour lui. Nombreux sont

ceux qui sont la vie même de ce lieu et ne sont pas chrétiens.

En

même temps, et ceci est clair pour tous ceux qui entrent au Dorothy et y passent un certain temps,

la démarche qui l’anime est profondément chrétienne : soutenue par une

prière communautaire, enracinée dans une vive conscience de l’injustice qui

mine nos rapports les plus quotidiens et nos habitudes de pensée ; nourrie de

la parole paradoxale du Christ qui, au nom de l’amour, nous appelle à un

renversement radical de valeurs : « Heureux

les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la

justice, car ils seront rassasiés. (…) Heureux les artisans de paix, car ils

seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le

Royaume des Cieux est à eux. » (Matthieu, 5, 3-12).

Nous

croyons, en effet, que c’est lorsqu’on a une orientation que l’on peut parler à

tous. Autrement dit, l’affirmation de notre foi et des principes d’action

qu’elle implique ne nous enferme pas mais, bien au contraire, ouvre un champ de

possibles et de relations qui nous entraîne spontanément, et largement, au-delà

de la communauté des chrétiens. C’est à partir de cette expérience, où

s’articulent et se réarticulent sans cesse affirmation d’une vérité révélée et

exigence impérieuse d’ouverture à l’autre – c’est-à-dire celui qui n’adhère pas

à cette vérité – que nous voulons essayer de partager humblement deux

réflexions au sujet du meurtre du professeur d’histoire Samuel Paty par un

jeune réfugié russe d’origine tchétchène, en raison du cours sur la liberté

d’expression qu’il avait assuré auprès de ses élèves de collège.

*

La

décapitation du professeur en pleine rue au nom de la religion, et la chaîne

sordide d’événements ayant conduit à son meurtre, est le crime le plus grave qui soit.

L’Ancien testament prohibe absolument le meurtre : (« Tu ne tueras point », cinquième

commandement du Décalogue). Aussi, ce crime nous frappe violemment, comme

citoyens et aussi comme croyants. Nous voulons simplement dire ici que la

condamnation de ce meurtre, et le combat, notamment moral, contre la logique

mortifère qui y conduit, peut être menée, non pas nécessairement contre ou hors

de la religion mais depuis l’intérieur même de celle-ci. Contre une tendance

qui voudrait contenir la religion à la pure sphère privée en raison précisément

de la perpétuation d’un tel meurtre, nous croyons plutôt qu’il y a une

pertinence de la parole religieuse à intervenir à ce sujet.

Le

meurtre de Samuel Paty a effet provoqué une parole publique, à la fois

médiatique et étatique, sur la religion et sa pratique dont le contenu pourrait

être résumé de la façon suivante : la

religion, dont l’Islam représente la forme la plus archaïque, est une

superstition irrationnelle, qui se nourrit des passions humaines et véhicule

intrinsèquement une forme de violence et de repli communautaire qu’il

reviendrait à la raison, incarnée par les institutions publiques, et notamment

l’école, de combattre. Selon cette conception, la religion doit être, au

mieux, tolérée dans l’espace privé mais ne doit avoir aucune existence dans

l’espace public. Nous ne reviendrons pas, ici, sur les divers propos ayant

véhiculé, sous diverses formes plus ou moins argumentées, cette idée. Nous nous

contenterons de qualifier cette conception de la religion et de l’exercice de

la raison de scientiste.

Elle

est scientiste, d’abord, parce que, pensant prendre absolument le parti de la

raison, elle refuse de réfléchir au fait que la raison elle-même, notamment

dans sa dimension pratique, c’est à dire morale, peut être hantée en permanence

par le

retour de la déraison. Or, la rationalité n’est telle qu’en tant qu’elle est

critique, c’est-à-dire réflexive. Les principes les plus justes peuvent ainsi

se retourner implacablement en leur contraire si ce travail critique de la

raison sur son action n’est pas repris sans cesse, retravaillé, réactualisé.

C’est le cœur du projet des Lumières.

Ensuite, ce

discours scientiste ferraille contre une conception fruste de la religion,

amputée de toute dimension éthique et rationnelle. Or, ce discours

consistant à réduire la religion à une croyance absurde n’est pas un discours

rationnel sur la religion. Elle oublie, par exemple, que les religions

monothéistes ont réalisé un travail d’unification de l’humanité, par

l’affirmation d’une filiation commune de tous les hommes, et s’inscrivent ainsi

dans un horizon universaliste, par-delà les appartenances nationales ou

ethniques. Cette simplification à outrance a un coût pour le débat démocratique

car nous avons pourtant besoin, et les croyants en premier lieu, d’une critique

raisonnée de la religion. Pour cela, cette critique doit prendre au sérieux la

religion et se donner la peine, pour être opérante, de l’appréhender dans sa

complexité – dans ses lumières et ses ombres, incontestables et irréductibles,

qu’elle partage avec toute éthique digne de ce nom.

*

Loin de nous l’idée de gémir ici contre un manque de considération de l’État ou de la société à l’égard de la religion, et notamment de la religion chrétienne ! Le croyant sait bien que logique du monde et logique de Dieu ne vont pas de pair, parce que la foi en Dieu, en sa vérité et sa justice, instaure, précisément, un espace de critique et de transformation du monde ! Nous croyons simplement que c’est seulement par une prise en compte de la complexité du réel – et non sa simplification et, au fond, son évacuation – que celui-ci peut être transformé, et que la religion, qu’on le veuille ou non, fait partie de ce réel.

Le

christianisme a par exemple développé des distinctions, avec les outils

théologiques qui sont les siens, au sujet du fanatisme ou de l’exercice de la

violence et de la réponse à apporter à celle-ci. Nous croyons que ces

distinctions peuvent nourrir notre réflexion commune sur ce qui nous arrive

aujourd’hui, et qu’il n’y a là ni « prosélytisme » ni « dogmatisme »

mais un effort commun de l’intelligence pour vivre ensemble dans une société

pluraliste – au fond, un travail politique.

L’Ancien Testament nous donne par exemple une distinction précieuse entre Dieu, qui donne une loi à l’homme et le place face à sa liberté, et l’idole, production de l’esprit humain dans lequel celui-ci place son désir de toute-puissance et d’abdication de la liberté – la sienne comme celle de l’autre. Le fanatisme religieux pourrait ainsi être analysé théologiquement comme le mécanisme par lequel le croyant prend une idole pour Dieu.

Au

sujet de la violence, le Nouveau Testament nous dit que la violence se nourrit

de la violence et que l’amour seul, qui renonce volontairement à la logique de

la force, peut briser cette logique et faire triompher la vie sur la mort.

Jésus nous dit ainsi « Vous avez

entendu qu’il a été dit : « « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.»

Eh bien ! moi je vous dis : aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs »

(Mt 5, 43-45). Jésus ne refuse pas le conflit, il ne nous dit pas de ne pas

avoir d’ennemis – et comment imaginer une lutte sérieuse contre l’injustice

sans conflit ? Il se place plutôt au cœur du conflit : s’il nous dit

d’aimer nos ennemis, c’est précisément car nous en avons ! Mais, et cela

change tout, il nous dit d’aimer nos ennemis, c’est à dire, en eux, toujours,

de respecter la dignité et la vie, de rechercher dans leur visage le visage de

l’homme aimé de Dieu et personnellement voulu par lui. L’amour chrétien est

ainsi un appel, ici et maintenant, à l’action juste. A la suite du Christ, nous

croyons donc que seul le refus de la force, par l’amour, peut être une réponse

sérieuse, puissante, durable – et non angélique ou naïve – à la logique de

perpétuation de la violence.

Nous

croyons ainsi qu’aujourd’hui la stigmatisation, de plus en plus assumée, des musulmans

et de ceux qui sont perçus comme tels, nourrit de façon perverse et très

concrète cette logique de violence et que, a

contrario, les initiatives qui luttent contre cette stigmatisation et visent

à reconnaître la participation des musulmans à la vie publique comme légitime

et riche brisent cette logique et constituent des ferments durables de paix.

Nous pensons que ce n’est pas en érigeant de nouvelles idoles politiques –

sécuritaires ou identitaires – que nous lutterons efficacement contre les actes

terroristes mais que nous pouvons avoir pleinement confiance dans l’arsenal

dont dispose déjà notre État de droit pour lutter contre le terrorisme

islamiste et sa logique nihiliste avec ténacité et rigueur. Au fond, nous

croyons que notre démocratie républicaine (la République est d’abord une

démocratie !) n’a pas le choix : au jeu de la violence et de la peur, les

terroristes ont toujours le dernier mot. La démocratie, parce qu’elle est

fondée sur l’idée que tous les membres d’une communauté politique, sans

souffrir aucune exception, participent également à la vie et à la décision

commune, n’a pas d’autre chemin que celui de la paix. Nous pensons que ce

chemin n’est ni celui de la « lâcheté »

ni celui de la « compromission »

comme on

peut l’entendre ces jours-ci mais celui, sérieux, de la vie commune dans une

société pluraliste.

*

Essayons

ainsi de nous rappeler : pourquoi donc la liberté d’expression nous est-elle

si précieuse ? Parce qu’elle garantit à celui qui a une opinion minoritaire

de pouvoir l’exprimer sans être inquiété. La liberté d’expression est, au fond,

la force de celui qui n’a pas la force avec lui. Elle s’inscrit donc toujours

dans un rapport politique où il s’agit de protéger la parole dissidente contre

l’État, ou tout pouvoir installé, dans l’intérêt de tous – puisque l’opinion minoritaire

nourrit la discussion publique. A cet égard, elle constitue le bien le plus

précieux pour toute pensée ou croyance, y compris religieuse, qui n’est pas

majoritaire dans une société donnée.

Il

n’est donc pas étonnant qu’elle ait été proclamée pour la première fois, à

quelques années d’écart, d’abord par la Déclaration des droits de Virginie

rédigée par Madison en 1776 (article 12 sur la liberté de la presse), puis par

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en France en 1789, qui

disposait dans son article 11 que : « La libre communication des

pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme :

tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de

l’abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. ». Il s’agissait

donc, dans les deux cas, de contextes révolutionnaires de lutte contre des

pouvoirs arbitraires, qui détenaient alors seuls, aux côtés des autorités

religieuses, le privilège de la libre parole. La liberté d’expression est donc,

au fond, démocratisation de la liberté de parole, auparavant monopolisée par

les minorités au pouvoir. Elle s’inscrit donc toujours dans une configuration

politique qui est celle de la démocratie : il n’y a pas de liberté

d’expression sans démocratie vivante, c’est-à-dire sans égalité de tous dans un

espace critique de discussion. La parole libre, y compris lorsqu’elle est

satirique, vise donc toujours à interpeler la raison publique, appelle réponse

et discussion – au fond, elle ouvre, y compris parfois à la serpe, un espace

commun.

C’est

pourquoi, dans notre édifice juridique français, la liberté d’expression

s’exprime toujours dans le cadre de la loi, ce qui veut dire concrètement

qu’elle n’est pas une liberté absolue mais qu’elle est, par principe, encadrée dans

des limites. C’est déjà ce que disait l’article 11de la Déclaration de 1789,

précédemment cité, et c’est aussi ce que dit la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 qui constitue aujourd’hui,

dans notre droit national, la norme la plus haute de protection de la liberté

d’expression. Son article 10 stipule ainsi que « Toute personne a droit

à sa liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté

de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y

avoir une ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.

(… ) L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des

responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,

restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures

nécessaires dans une société démocratique (…) ».

Il

est important de garder à l’esprit la distinction cruciale opérée par la

Convention entre, d’une part, les droits absolus, qui sont au nombre de quatre

et ne souffrent aucun tempérament (il s’agit notamment du droit de ne pas être

soumis à la torture, à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant et du

droit de ne pas être réduit en esclavage ou en servitude) et, d’autre part,

tous les autres droits qui peuvent faire l’objet d’une restriction en cas de « besoin

social impérieux » reconnu comme « nécessaire dans une société

démocratique », pour reprendre la jurisprudence de la Cour. La liberté

d’expression, comme on le voit, appartient à cette seconde catégorie. C’est

aussi le cas, par exemple, de la liberté religieuse. Faut-il considérer que ces

droits et libertés ont une valeur moindre ? Pas le moins du monde, la Cour

considère par exemple que la liberté d’expression est le « fondement de

la démocratie ». La possibilité d’introduire ces restrictions vise en

réalité à rendre ces libertés effectives dès lors que les libertés publiques,

poussées à leur terme, se limitent mutuellement. Le travail d’une société démocratique

pluraliste consiste alors, sans cesse, à ajuster les normes les unes aux autres

pour garantir leur meilleure effectivité dans un contexte donné.

Il n’est pas

inintéressant de relever, à cet égard, qu’en 2014 le législateur a réduit le

champ de la loi de 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, second

pilier, de niveau législatif cette fois-ci, de notre droit de la liberté

d’expression. Il a ainsi sorti le délit d’apologie du terrorisme du régime spécial de la

presse pour l’intégrer au régime pénal de droit commun. De même, une réflexion

est actuellement à l’étude pour restreindre encore le champ de la loi sur la

presse en en sortant les délits d’incitation à la haine. Des juristes se sont ainsi

émus qu’à l’heure où la liberté d’expression est hissée au fronton de la

République, elle soit en réalité menacée d’être restreinte au nom, notamment,

de la lutte contre le terrorisme. On le voit, la mise en œuvre effective des

libertés publiques est bien plus délicate à manier que ne voudrait nous le

faire croire un certain nombre de discours prétendant les défendre « sans

compromission », mais en réalité sans effectivité. Le droit des

libertés fondamentales, loin d’avoir le caractère inflexible et même guerrier

qu’on voudrait parfois lui attribuer, trouve en réalité sa force dans sa

souplesse, c’est-à-dire dans sa capacité à combiner les normes fondamentales

entre elles, et donc à les faire vivre.

*

La liberté d’expression ne doit ainsi pas être protégée comme une nouvelle idole aux exigences absolues, mais comme l’un de nos droits les plus précieux, au service du débat démocratique, où toutes les voix, et pas seulement celles de l’État ou des médias les plus importants, doivent pouvoir s’exprimer dans les limites de la loi – donc sans user de la violence pour promouvoir une idée morale, politique ou religieuse. La liberté d’expression bien comprise est donc précieuse aux yeux du croyant, qui voit en elle l’une des conditions de son existence publique. A cet égard, elle ne s’oppose nullement à la liberté de croyance mais en constitue bien plutôt le soutien nécessaire.

Rappelons ainsi que l’article 1er de notre Constitution – le texte le plus élevé dans la hiérarchie des normes – proclame que la République laïque « respecte toutes les croyances ». Le sujet de la laïcité, définie en tant que neutralité publique à l’égard du fait religieux, est donc l’État et non la société : l’État doit être laïc précisément parce que la société ne l’est pas ! La laïcité, telle qu’elle a été consacrée par les lois de de 1881, 1882, 1886 et 1905 repose ainsi sur trois piliers indissociables : celui, bien connu, de la séparation de l’Église et de l’Etat ; celui, également, de la liberté de conscience et de religion, qui implique notamment le droit de croire ou de ne pas croire et le respect de toutes les croyances ; celui, enfin, de l’absence de discrimination en raison de l’appartenance religieuse. Enlevez l’un de ces trois piliers et tout l’édifice, patiemment et subtilement construit par les pères fondateurs de la IIIème République, est fragilisé. Maintenez ces trois piliers vivants et effectif, et la laïcité devient ce qu’elle ne devrait jamais cesser d’être : un puissant vecteur de débat et de vie commune dans une société démocratique pluraliste.

La laïcité ainsi comprise est, pour nous, chrétiens, ce qui nous prémunit contre la tentation de transformer le christianisme en religion civile, c’est-à-dire en une religion rattachée à un État, à une nation et son identité. La religion, on le sait, peut constituer, pour un pouvoir, un puissant, et possiblement dangereux, moyen d’unification de la communauté politique – mais ce processus n’a rien à voir avec l’ Évangile qui est une « bonne nouvelle » en tant, précisément, qu’il s’adresse à tous. Une parole universelle – c’est-à-dire, très concrètement, qui n’exclut absolument personne de la communauté morale et politique qu’elle instaure – ne peut être rattachée à une communauté ou un État particulier. Il s’agit d’une impossibilité à la fois logique et éthique.

Autrement dit, un principe ne peut être une identité. C’est pourquoi, la laïcité, pensée en ses trois dimensions indissociables, ne peut devenir une forme de religion civile de notre État républicain, sauf à être dévoyée, et donc perdue, en tant que principe universel. Nous portons l’espoir, en tant que chrétiens, que notre démocratie républicaine laïque reste confiante, au milieu de la période tourmentée que nous vivons, dans les principes puissants qui la constituent, et sont les meilleurs garants de la paix et de la vitalité de notre société pluraliste, dans toutes ses composantes.

*

Ce texte a été écrit avant l’attentat qui a frappé la

basilique Notre-Dame à Nice le 29 octobre 2020. Ce jour-là, la première lecture

était un passage de l’épître aux Éphésiens de Saint Paul qui nous rappelle

la spécificité du positionnement chrétien au regard de la violence, cœur même

de la parole du Christ :

« Oui, tenez bon,

Ayant autour des reins le ceinturon de la vérité,

Portant la cuirasse de la justice,

Les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer

l’Évangile de la paix,

Et ne quittant jamais le bouclier

de la foi,

Qui vous permettra d’éteindre

Toutes les flèches enflammées du Mauvais.

Prenez le casque du salut

et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de

Dieu. »

Éphésiens 6, 10-20